por Zulma Rodríguez

Al saber que José era un exconvicto, me rondaba la idea de preguntarle: “¿Cuánto me cobras por ayudarme a desquitarme de un tipo que me debe dinero? Me defraudaron y además ya me dijo mi deudor que no me va a pagar, que le haga como quiera.”

“Mi dinero no volvería”, “Mi dinero ya no era mío”, me repetía una y otra vez. En el transcurso de esos días fui a la comida china. Mi garganta no podía tragar el Chow mein y la media jarra de té helado me fue insuficiente. Pedí una cerveza y mis pensamientos se aligeraron. Al final me apresuré a revisar mi galleta —mi juego con el destino del día y de la semana, que no siempre me dejaba buen sabor de boca. En esa ocasión, pensé en José. “Amigos te ayudaran en asuntos inconclusos”, leí dos o tres veces. Leí la tira por última vez y guardé el papel en la cartera.

Miraba a discreción a José en las áreas comunes de trabajo, y en mi mente tomó forma la idea de que el cobro tenía que efectuarse. Estaba seguro de que él me ayudaría. Por lo tanto, poder desquitarme dejó de ser una idea volátil para convertirse en una idea fija. Idea que no me dejaba descansar, pues era muy pesada y hacía que me doliera la cabeza. El dolor provenía, tal vez, de imaginar los escenarios para llevar a cabo el ajuste de cuentas.

José aún no trabajaba con nosotros, pero ya lo conocíamos por rumores. El jefe le dijo de su vida al lamebotas de la cuadrilla, y así nos enteramos todos. A la compañía en que yo trabajaba le convenía participar en programas de reinserción social, imagino. Por otro lado, yo no podía dejar de pensar de lo que sería capaz José, de estar en mi situación.

Desconocíamos la razón por la que estuvo en la cárcel. Entre los compañeros la palabra homicidio era que la tenía mayoría de votos. Supuse que no lo sabríamos hasta que él le confiara su historia a algún compañero. Me gustaba pensar que era mejor especular con esta palabra. En realidad, no sé si esto era mejor o peor. No importa. Lo que no es emocionante o carece de la capacidad de apasionar sólo sirve para perder el tiempo y aburrir. Claro, lo digo yo, que soy un hombre que no pudo asestar un golpe a la cara de otro, aunque ese otro se merecía el golpe y hasta una pelea completa, cuando sin miramientos me escupió en el rostro y me dijo que no me pagaría nada de la deuda.

La galleta de la fortuna, pasta crocante de vainilla y su delgada tira en medio, me indicaron: “Amigo te ayudará”. Para mí era evidente que José no era ni sería mi amigo. José siempre buscaba la manera de conseguir dinero. Sus conversaciones giraban en torno a compras, reventas y servicios: carros, piezas de autos, maquinaria, herramientas, ajustes de cuentas y algo de drogas, me pareció entender en alguna ocasión.

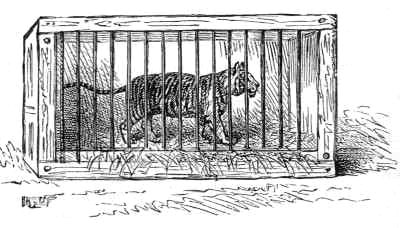

Un par de compañeros, ante la presencia de José, respondían o, mejor dicho, respondíamos, con la vista al suelo, risas nerviosas y caminábamos despacio ante la posibilidad de que el tigre quisiera saltar en la espalda de alguno. Yo veía a José como un fiero animal que se paseaba por las calles, parecido a esas historias que veía en la televisión y que terminaban con dardos tranquilizantes y autoridades resolviendo situaciones tontas por traer animales salvajes a la ciudad.

Me paré al costado de José, evitando verlo a los ojos, y entonces le hablé de la persona que me había defraudado.

— ¿Puedes ayudarme, José?

–Puedo. ¿Qué le quieres hacer? —Lo escuché. Vi sus botas, más limpias de lo que era posible mantenerlas en esa área de trabajo. No salieron palabras de mi boca, la lengua obstruyó mi garganta. Sentí frío a pesar del caluroso clima—. Piénsalo y me dices.

—¡El carro, quiero joderle el carro! —fueron las palabras que pude soltar.

—Me das cien dólares, y ya está. —Me dio la mano y cerramos el trato.

Quedamos de hacerlo dentro de dos días; me pidió la dirección del sujeto; pero la verdad es que yo quería presenciar lo que sea que fuera a suceder.

A partir de esa conversación evitaba quedarme quieto, me daban nauseas. Ayudaba a todos con el afán de mantenerme al margen de mis pensamientos.

A un día de saldar cuentas, fui por una ración de arroz frito y pescado lenguado con verduras. El mesero dejó sobre la mesa mi suerte envuelta en plástico, respaldo de una venganza que no sabía ahora si en verdad la quería cometer. Me dieron dos galletas. Dudé de cuál de las dos tomar. Tomé la que quedaba a mi derecha. Leí: “Yo no te puedo ayudar, ya que tan solo soy una galleta”, volteé a los lados, incrédulo de lo que acababa de leer. Nunca me había tocado una leyenda burlona. Se la mostré al mesero y me dijo que en ocasiones salían unas que pretendían gastarle bromas a los clientes. No sé si era broma o no, pero entendía que esa tira burlona era una especie de abandono e incertidumbre a mi destino. Quizá fuese por haber tergiversado la leyenda de la galleta anterior. Porque José no era mi amigo. Era un hombre al que yo le pagaría para que me ayudara con una situación en la que me sentía en desventaja.

Llegó el día. Me escondí entre las cajas y pasillos para no coincidir con José. Trabajé como no lo había hecho en años. Cuando tomaba un descanso me invadía la urgencia de ir al baño. Me paraba frente al mingitorio y salían gotas de orina de una prisa que no era más que ansiedad.

Al término de la jornada me subí a mi automóvil. José tocó mi ventanilla.

—Te espero a la 1:00 de la mañana —me dijo—. Ya sabes donde vivo. Me lo dijo rápido y esta vez no pude desviar la mirada a ningún lado. Vi sus pupilas rasgadas, me sentí como en esos sueños en los que te sientes caer de la cama.

Me compré un par de cervezas y puse la alarma, en caso de quedarme dormido.

No podía hacer esperar a José.

Pasé por él y le ofrecí un bote de cerveza de los dos que traía; cogió ambos; bajó del auto y los tiro a la basura. Volvió a subir, esta vez con un envase de Coca-Cola de dos litros lleno de gasolina.

Quise enseñarle mis leyendas de la fortuna que conservaba en la cartera.

—A darle, compa —me dijo, ignorando mis papelitos.

—Con este bate será suficiente —le dije a José, señalando el objeto en el asiento trasero.

Llegamos al lugar. El automóvil de mi deudor estaba sobre la calle.

—Esto va a suceder rápido, compa —soltó—. Deja el carro encendido —me ordenó mientras tomaba el bate y lo envolvió con un trapo que enredó con firmeza alrededor del palo.

En un par de segundos, José dejó desechos los espejos, puertas hundidas y al final estrelló los vidrios con un balín de fierro que colgaba de un alambre. Por los costados, una lluvia de gotas de cristal que dejaron desnudas las ventanas.

—Vámonos —dije, y apenas y yo mismo alcancé a escuchar mi propia voz.

José brincó el cerco para entrar a la propiedad y subió al techo. Sacó la botella de plástico, hasta entonces escondida entre su ropa. Empezó a esparcir la gasolina.

—¿Qué estás haciendo? —intentaba gritar—. ¿Por qué hiciste eso? —dije alterado, pero seguía sin escuchar mi propia voz.

En ese momento atacaba el tigre que había visto en la compañía. Pero esta vez estaba libre de verdad, no desorientado ni perdido, y yo no tenía dardos tranquilizantes para dormirlo. Me quedé a esperar a que terminara de devorar a su víctima.

Se escuchó un ruido sordo y seco. Se iluminó todo el lugar con tonalidades amarillas y naranjas.

—¿Qué esperas? ¡Vámonos! —me gritó José.

Al escucharlo obedecí. El retrovisor me proyectó la imagen de la casa quemándose. José golpeó en repetidas ocasiones el tablero del auto, reía. José acababa de tragarse a una presa y aún se relamía los bigotes. A mí me desgarraba a pedazos. Quizá yo era su postre; aunque mis entrañas carecían de un papel que le dijera su suerte. Esto no habría pasado si hubiera tomado la galleta de la izquierda; cualquier otra habría sido mejor que la que me tocó y se burló de mí, justificándose con que sólo era una galleta y que no me podía ayudar.

Le pregunte a José si le gustaban las galletas de la fortuna.

—¿Y esa pregunta, compa? Esas pinches galletas no les gustan ni a los chinos. Ahorita nos vamos a echar unas líneas de cocaína pa’ que te alivianes.

El tigre me iba a dar unas rayas blancas, como las tiras de papel de la fortuna.