por Jorge Ortega

Desde hace poco más de una década ha operado en la poesía mexicana una mutación que puede entenderse como descontinuación de una herencia estética transmitida por sucesivas generaciones. La maniobra ha dejado ver la urgente necesidad de engendrar un contracanon, por así decirlo, que involucre un ejercicio de elección de aquellos referentes de la tradición, o de otra fuente alterna, que mejor respondan a las expectaciones de un nuevo tipo de formulación poética. Esa poesía última de obsesiva intencionalidad cómica, marcado carácter anecdótico y elusiva filiación literaria ha identificado por ejemplo su programa con Salvador Novo, determinado Efraín Huerta, José de Jesús Sampedro, Ricardo Castillo, Mario Santiago Papasquiaro y recientemente José Eugenio Sánchez y Luis Felipe Fabre. No menciono a Abigael Bohórquez, cuya retórica arraiga más de lo que se cree tanto en el homoerotismo y la sátira grecolatina como en el culteranismo neobarroco. Se trata entonces de una poesía que al menos en el contexto nacional se halla en vías legitimación, un destino ya patente a juzgar por la ovación que ha despertado su recepción en el público de hoy, sobre todo ante el regreso de la cultura pop, la preponderancia de los mass media, el advenimiento del mundo digital y la dinámica de las redes sociales, donde la calidad de la escritura parece estar cada vez más supeditada a su grado de entretenimiento lúdico.

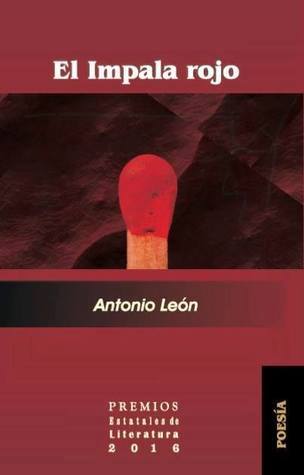

En el marco de tal encrucijada hay que ubicar la aparición de Antonio León (Ensenada, 1977) en el proscenio lírico de México. Su flamante entrega, El Impala rojo (Instituto de Cultura de Baja California, 2017), acusa de algún modo los rasgos de la nueva poesía señalados arriba, por lo que se encuentran ahí la risibilidad, el sarcasmo y la disposición antisolemne, derivados, lo mismo que en un sector de la poesía moderna, de la irreverencia y el ánimo desmitificador no sólo de los convencionalismos de la literatura sino de símbolos centrales de la idiosincrasia occidental y los países hispanoparlantes, como incumbe a las fiestas y los evangelios de la iglesia romana. En los poemas iniciales de El Impala rojo se aprecia un guiño iconoclasta al banquete pascual y los mercaderes del templo que el autor convierte respectivamente en “ceviche de cordero” y un “escándalo” de “comercio informal”. Por su parte, el deslinde de lo libresco queda manifiesto en la procedencia de los dos epígrafes del conjunto, ambos de la música vocal, uno consagrado a Joanie Sommers y su clásico “Johnny Get Angry”, de los años sesenta, y el segundo a la mancuerna danesa The Raveonettes y su pieza “Attack of the Ghost Riders” lanzada en 2002. Esto no significa que el poeta aspire a disimular la impronta de su rastro de lecturas; se trata más bien de una curiosidad a la par abierta —además de la letra impresa— al influjo de la imagen pictórica, el sonido y la acción artística.

Cuatro apartados se racionan el índice de El Impala rojo: “postales”, “escénica (episodios de road poetry)”, “lengüeta arenosa” y “(Baja California)”. El aire de familia: el paisaje costero, telón de fondo del lugar de origen de Antonio León, el puerto de Ensenada y Maneadero, y, por ello, cabotaje de sus ires y venires. Pero si se rinde un velado tributo al litoral del Pacífico, la trama que lo alienta está lejos de conformar un homenaje tópico; de hecho, parte del rigor de la urdimbre de El Impala rojo estriba en la chispa y el humor para tejer sobre la base de un asunto consabido —la tentación de poetizar un entorno biográfico— un singular ensamble de secuencias apuntaladas por el impulso narrativo y la resolución dramática. El yo poético cede a la emergencia de unos personajes auténticos que transfieren a la proximidad del ambiente marino densidad humana y la necesaria distancia para abordarlo con reserva o escepticismo. Antonio León pone en duda el determinismo geográfico en poesía y perfila la posibilidad de alterar la fatalidad de los grandes temas mediante el apego y la proyección de un diorama propio nutrido de gustos, debilidades, fijaciones; en suma, lo personal que termina imponiéndose a lo común.

De esta manera, entre un bestiario ribereño compuesto de abulón, tilapia, percebe, atún, delfín, bagre y mejillón, El Impala rojo habilita un segundo piso en el que se reencuentran el pintor Lucian Freud y su modelo Leigh Bowery, incitante performancero y diseñador de vestuario fallecido prematuramente a los 33. La confluencia del uno y el otro en un hábitat de peces y mariscos establece un tinglado, o sea, una condición de artificio donde una ficción verosímil sustituye a la realidad, trastocándola a través del absurdo. Lo grotesco adquiere entonces carta de naturalización en un ámbito paradisíaco o apacible, y ajeno por supuesto a las coordenadas vitales de los protagonistas. Antonio León recurre a la extrapolación y sabe que dicho recurso es sólo efectivo con un planteamiento que aglutine lo extravagante y fantasmal en virtud de un montaje fársico, teatral. Comparte desde un inicio la conciencia de una simulación —la de reunir al artista y su modelo, sacándolos de su medio— a fin de compensar el agobio de sobrellevar la fotogenia de un paisaje océanico y exorcizar su eventual monotonía que acaba inspirando gratuidad, de ahí que en algún momento el autor considere a los poetas, en un lance de autocrítica gremial, entre los depredadores del mar. Desvivirse por éste con los manidos elogios o las analogías de siempre es atentar contra él. La propuesta de Antonio León esquiva la trampa del paraje ameno, la perspectiva idílica, y opta por el reverso de la moneda, la fuga temeraria, como lo denota el siguiente indicio:

Vamos a 140 km/h, la velocidad preferida de las canciones norteñas. A 140 inicia la erección transpeninsular, lo vi en una película de Cronenberg. La historia se centraba en accidentes de automóvil y miembros amputados. A 140 la pintura roja del Impala es lo mismo que la cubierta de las manzanas enmieladas, aquellas que empalagaban los días de infancia. Los pueblos se rezagan, los postes de electricidad se agolpan al final del camino. Los chicos que dicen adiós se desdibujan a 140. La familia se vuelve un punto en el vector, un imán que agita la mano al despedir. Y nosotros vamos a 140 como si la pieza única de mármol o la cinta en lata no se quemara al final de la historia.

Por lo demás, El Impala rojo es impensable sin el sentido de trayecto, comenzando por el título y teniendo presente el rótulo de una de las secciones que tiende ciertamente a eslabonar un poema de camino. A excepción de las tres restantes, ese segmento —el más extenso, denominado “escénica”— ha sido concebido en prosa, una modalidad que acentúa de paso el principio de continuidad del recorrido en el que siguen coexistiendo Lucian Freud y Leigh Bowery, espectros en vela de un itinerario onírico o de ensueño donde la extrañeza de su coyuntura en la hermosa ruta que conecta Tijuana y Ensenada se intercala con las sorpresas de la geología, los desperfectos de la autopista, las amenazas de la sísmica falla de San Andrés, el boom del turismo vinícola y la especulación inmobiliaria. Antonio León bosqueja quizá de modo involuntario una ópera bufa que desequilibra la seriedad del deceso o el trance y su pareja de aliados: peligro y contingencia. En esta tesitura, al dimensionar el magnetismo y los propósitos de El Impala rojo como objeto, vehículo y máquina de evocaciones macabras, no debe uno soslayar El carretero de la muerte, un clásico de Selma Lagerlöf, ni el coche pluvial —un Cadillac— de Salvador Dalí exhibido en el museo del artista en Figueras; el Plymouth ´58, también escarlata, de la película Christine, un thriller de los ochenta; y el misterioso Lincoln Town Car ´85 que circula de noche por las colinas de Mulholland Drive en la cinta homónima de David Lynch. Otro paralelo, aunque más naïf: la canción “Red Barchetta” del grupo Rush. Cine, melodía y literatura conviven, pues, en un imaginario poético que, entre la vida y el tránsito, hace del automóvil un portal de reunificación de las almas que se atraen.

Fotografía de Miguel Mayoral

Jorge Ortega (Mexicali, 1972) es poeta y ensayista. Doctor en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona y, desde 2007, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. Su trabajo poético ha sido incluido en numerosas antologías de poesía mexicana reciente y ha sido traducido al inglés, chino, francés, alemán, portugués e italiano. Autor de más de una docena de libros de poesía y prosa crítica publicados en México, Argentina, España, Estados Unidos, Canadá e Italia, entre los que destacan Ajedrez de polvo (tsé-tsé, Buenos Aires, 2003), Estado del tiempo (Hiperión, Madrid 2005), Guía de forasteros (Bonobos, México, 2014), Devoción por la piedra (Mantis, Guadalajara, 2016), Dévotion pour la pierre (Les Éditions de La Grenouillère, Québec, 2018) y Luce sotto le pietre (Fili d´Aquilone, Roma, 2020). Obtuvo en 2010 el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines.