La experiencia matrimonial del chef Figueroa le había dejado mal sabor de boca. En una de las mesas cercanas, don Carlo, el sudoroso abogado de su futura exesposa, lo esperaba serio, revisando impaciente su reloj, con los papeles en la mano listos para que la pluma del Chef se dignara a firmarlos. Ante la dolorosa perspectiva de tener que ceder el restaurant, su restaurant, Tres Haute Cuisine, se juró que ella se llevaría una sorpresa desagradable.

Laura Leticia se había empecinado en achicharrar su vida; no le bastaba con llevarse la mitad de todo su patrimonio, encima deseaba quitarle lo único que lo podía mantener en pie. El trabajo de su vida, su obra, su legado, en las manos de aquella troglodita. El chef no lo quería creer. ¿Qué le iban a decir sus papás? Por más que le ofreció otras propiedades y terrenos, incluso de mayor costo, ella no se daría por bien servida hasta acomodar la cuchillada donde doliera de veras. Quería el restaurante y nada la iba a detener.

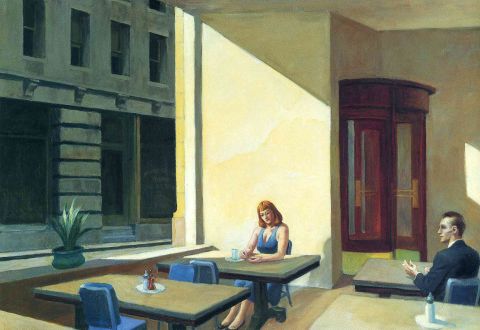

El lugar se encontraba abarrotado. Gente en numerosos grupos se incorporaba a la ya de por sí larga fila de espera. Poco importaba esperar hasta tres horas con tal de aprovechar los increíbles descuentos que ofrecían. Platillos suculentos, hechos con prisa y de malas, iban y venían de la cocina a las mesas. Maravillados, oficinistas y estudiantes ponían especial cuidado en tomarse una foto junto a las ocurrencias gastronómicas del lugar. Los pocos parroquianos miraban con asco y asombro a esa nueva fauna.

Emilio Figueroa tenía un plan: si su ex esposa se iba a apropiar del lugar por la fuerza, él haría lo imposible para dejarlo en ruinas antes de entregárselo. Promociones de dos por uno y tres pagando dos, pagos a meses sin intereses, paquetones con bebida incluida; todo con tal de dejar las cuentas revueltas, la bodega vacía y la cava seca.

Sin importar su esfuerzo por dar un mal servicio, los clientes salían tan satisfechos que hasta amenazaban con volver. Las mesas, generalmente desiertas, se veían animadas a diario por el murmullo de las conversaciones. Lejos de ponerlo en quiebra, su plan provocó que el lugar floreciera como nunca. Sus contadores, escépticos al principio y entusiasmados luego de ver los números, adecuaron la calidad de las materias primas, cambiaron proveedores, calcularon volúmenes y costos para no dejar de seguir la genial táctica del súbito genio empresarial: el-señor-don-chef-Emilio-Figueroa. Un modelo de negocios nunca antes visto en el mundo de la alta cocina había nacido.

Su capitán de meseros, Capi-Ray, no paró de acosarlo con felicitaciones y agradecimientos; por fin tenía forma de pagar la universidad de sus hijos, la operación de su madre y, aunque no tan necesaria, hasta la de su esposa. El aumento en el flujo de propinas le había caído muy bien. Pudo comprar algunos trajes (que seguía pagando) para engalanar su estampa. Estaba cada vez más cerca del ideal estético de un verdadero capitán de meseros: bigotillo, calvicie, camisa blanca y brillante, trapo blanco siempre a la mano, pantalón negro, zapato boleado, pero eso sí, nunca se había atrevido a usar moño y nada lo obligaba realmente; a don Emilio le daba lo mismo, pero ese día, ese era el día.

Don Carlo, aburrido y sudado, veía desde su mesa a Emilio que seguía haciendo como que estaba muy ocupado. El abogado llevaba media hora tratando de llamar su atención; el joven chef fingía revisar personalmente y con esmero la elaboración de cada platillo que salía de la cocina.

Al chef Figueroa todo le había salido al revés. Décadas de abrirse paso en el medio, años de perfeccionar su técnica, meses y meses de quebrarse la cabeza para dar con una audaz, nueva, original y explosiva combinación, había sacrificado todo: tiempo, amigos, familia. Luego de tantos préstamos, créditos, gestos de cortesía, favores: un esfuerzo sin frutos. Desde la apertura de su restaurante, toda la crítica le había dado la espalda a tal punto que nunca apareció una reseña o mención del lugar en publicación alguna. Nada de eso importaba ya, debía apegarse el plan. Aún tenía la esperanza de lograr autosabotearse con éxito, reducir al restaurante a un merendero justo antes de que su esposa se lo apropiara.

Ese día tenía confianza en que el factor humano estaría de su lado: dos meseros, tres pinches y una hostess se integraban al personal, todos sin experiencia previa. Él mismo había realizado las contrataciones poniendo especial atención en que el perfil de los seleccionados destacara por su inviabilidad e ineptitud. Capi-Ray no estaba de acuerdo pero al final el jefe era el jefe.

La comida era mala, el servicio mediocre y la gente parecía no notarlo. Por más que los meseros confundían órdenes, cuentas, mesas, nada bastaba para perturbar la infinita paciencia de la clientela. Por el contrario, parecían agradecidos por tener la oportunidad de ser maltratados, en especial si era en un lugar así, lleno y relleno de tanta elegancia.

Para Esteffanía, hostess de estreno, iba bastante bien la jornada. Era mucho más sencillo ser recepcionista de un restaurante que de una clínica de fertilidad. Al menos aquí se escuchaban menos gritos, llantos y juramentos acabado el servicio. Excepto por una que otra confusión boba, todo parecía marchar bien. La gente se desesperaba, algunos hombre miraban su escote de reojo, nada fuera de este mundo. Luego de un rato sin novedades, se acercó un hombre pequeñito con bigotillo, boina y traje a rayas, de gesto severo, furioso: llevaba demasiado tiempo esperando y no estaba dispuesto a tolerarlo ni un minuto más. La amenazó con dejarla sin trabajo y le recordó que no sabía quién era él pero que se iba a enterar, juró que iba a quitarlos de su catálogo de restaurantes (aunque nunca estuvieron) si no lo hacía pasar de in-me-dia-to. Nada logró calmarlo y Esteffanía tuvo que llamar al Capi-Ray para que le dijera al Chef que había llegado un crítico.

El chef Figueroa no supo cómo reaccionar, apenas logró balbucear una disculpa incoherente para luego conducir al distinguido visitante hasta su mesa.

Don Carlo prefirió pedir una sopa con tal de entretenerse en algo. Por más que aplicaba el pañuelo a su frente, el sudor parecía no parar de escurrir. Intentó llamar la atención del ex esposo de su clienta que, acompañado de un hombrecito enfurecido, paso sin verlo, de nuevo.

Jean Della-Créme, a quien se juzgaría demasiado pequeño como para contener tanta ira, se detuvo a observar con detenimiento el rincón que estaba por ocupar, emitió un par de bufidos largos y tomó asiento. Escrutó puntillosamente cada recoveco del menú hasta que encontró algunas debilidades e inconsistencias típicas de los novatos.

El chef Figueroa acompañaba con su mirada la de Della-Créme, inclinado hacia él, casi respirando sobre su hombro, intentando adivinar lo que pasaba por la cabeza del tipejo ese. De pronto lo reconoció. Francés de fantasía, oligarca del paladar: se trataba de uno de los mayores y más famosos críticos culinarios de toda la región.

—¿Por qué justo ahora?— se preguntaba Emilio Figueroa. Llamó a uno de los meseros de confianza y le pidió que atendiera al señor para huir a la cocina. ¿Cómo debía tomar aquello? Un afortunado golpe del desatino.

Por fin Della-Créme se decidió, pidió un platón con una pequeña muestra de cada platillo y, el que consideró el punto débil de la carta, crema de acelga con betabel. Luego de que el mesero partió con la orden, nuestro afamado crítico sacó su libreta y comenzó a observar a su alrededor, satisfecho por encontrar material tan inspirador. Amaba hallar grandes joyas pero nada abría más su apetito que una buena porción de fracaso ajeno.

El caos provocado por los nuevos pinches comenzaba a hacerse notorio. Uno había dejado caer un costal de papas que se regó por el piso provocando que varios resbalaran con ellas. Otro dejó una llave de gas abierta que casi vuela el lugar. Capi-Ray ya pintaba rojo-tomate por el moño que le apretaba y porque estaba furioso con aquellos imbéciles que apenas podrían distinguir entre una cebolla y un cebollín; por más que daba indicaciones y arrojaba amenazas no había poder humano que acomodara en esas cabecitas una instrucción sencilla.

Emilio Figueroa sabía que cualquier crítico de medio pelo, incluso uno calvo, podría detectar de inmediato la mala calidad de los ingredientes, el pobre proceso, los sabores deslavados, la torpe presentación. El Olimpo de la crítica gastronómica asomaba su mano para señalarlo y ponerlo a prueba. Diez años, varias deudas y un matrimonio-a-punto-del-divorcio después, aquí estaba, estorbando en la cocina sin saber qué hacer. A lo lejos se escuchaban los gritos del jefe de cocina y Capi-Ray, regañando a los nuevos pinches. Necesitaba pensar, respirar un poco, salir de ahí. Se dirigió a la barra y miró hacia la nada estupefacto.

Uno de estos pinches novatos, conocido como El malagüas, férreo seguidor del Cruz Azul, ex drogadicto y ahora cristiano, ignoró las instrucciones que le dieron y picando betabel con los dedos extendidos se rebanó de un sólo tajo un buen pedazo de dedo pulgar. La sangre no brotó enseguida, alcanzó a llevar su mano hacia el regazo y la apretó con fuerza ayudado por un trapo sucio. Su instinto de supervivencia se activó de inmediato: no iba a perder este trabajo, no otra vez. Había logrado que le echaran la culpa a otro por papas que tiró —si lo descubrían, estaba fuera. Malagüas maldecía de su propia suerte. No era justo, Diosito, ni un día completo podía pasar sin que su mala racha se manifestara. Ahora hasta su propio cuerpo se ponía en su contra. Salió de su estación para buscar un botiquín que tendría que haber estado, pero no. La caja de metal con una cruz roja en el frente no tenía ni una triste curita.

Nadie en la cocina se percató del incidente hasta que el jefe de cocina se acercó al accidentado para gritarle que qué hacía fuera de su estación, que esa cebolla no se iba a picar sola, que estás a prueba y mira lo que haces, que ya ni la chingas, Todope… el creyente cementero se desmayó.

En su mesa, Della-Créme medía con una cinta métrica miniatura la distancia entre los utensilios. Estaba impaciente por llegar a su despacho para demoler el lugar a sentencias. Estaba más que sorprendido cuando el editor le sugirió una visita al cuchitril del tal Figueroa, la pocilga más nauseabunda del rumbo. Nunca había entrado, ya le parecía demasiado que se atrevieran a llamarlo restaurante, y era mucho peor de lo que se hubiera podido imaginar.

Para calmarse, el Chef miraba con atención hacia Esteffanía. No estaba nada mal: bonito cutis, cabello rizado, dulce y deliciosa figura. Se imaginaba su dulce postrecito y se le esponjaban unas ganas espeluznantes de glasearla a besos. Esa afición por flirtear con sus empleadas hasta orillarlas a la cama o la renuncia era lo que le había traído hasta acá: un restaurante a la deriva y un divorcio. Con todas las penurias, molestias e inconvenientes, lo habría vuelto a hacer. Era su naturaleza. Goloso sibarita, exultante esteta del gusto. También, un cabrón caliente. Emilio respiró hondamente. La crítica estaba ahí. Mejor así. En realidad era una oportunidad inmejorable. ¿Cómo no lo pensó antes? Si Laura Leticia iba a arrebatarle su pedacito de cielo en la tierra de todas formas, si se lo iba a entregar a punto de quiebra, qué mejor que servirlo con una pésima reputación como acompañamiento. Y lo mejor: no debía mover un solo dedo.

Don Carlo, impaciente jurista al vapor, se acercó por la espalda desde su mesa y tocó el hombro de Emilio:

– Perdone la impertinencia otra vez, Don Emilio, pero ya perdí toda la tarde aquí y no me puedo ir sin una respuesta definitiva.

Sorprendido, Emilio sólo alcanzó a asentir con la mandíbula apretada. Lo acompañó hasta su mesa. Se sentaron frente a frente, intercambiaron muecas forzadas. Don Carlo sacó varios juegos de copias:

– Bueno, pues esperamos que esté de acuerdo con lo que pedimos.

Por toda respuesta, un silencio sepulcral.

– Mira, aquí entre nos, llevo varios años manejando divorcios y me parecen más que razonables las peticiones de la señora Salalasal. Deberías sentirte agradecido, no hubo forma de convencerla de sacarte más, y vaya que lo intenté, en fin…

Emilio mantuvo la vista en la pila de carpetas, adivinando los horrores que contenían.

– …la señora Salalasal insiste en quedarse con la custodia de Croqueta. Además de los electrodomésticos y muebles del loft ubicado en la Colonia Juárez, que pasarían a ser de su propiedad junto a dicho inmueble. Asimismo, retira su solicitud para ser la nueva propietaria del negocio ubicado en.… bueno, de este lugar, básicamente. Prefiere no hacerse bolas con eso de manejar un changarrito, y se lo cambia por la casa en Cholula. En lo que respecta a la pensión de…

Una gran sonrisa fue gratinando el rostro de Emilio. No lo podía creer. Había ganado, había pinches ganado. El resto del soliloquio jurídico se quedó mudo. No cabía en sí de la felicidad. Firmó cada papel, apurado, ausente, con amplio gozo.

Capi-Ray apareció parado a su lado y por más que le pidió que lo acompañara, Emilio quería saborear cada momento de ese instante. Capi-Ray, cada vez más rojo, se despidió de Don Carlo por ambos, tomó al chef del brazo y lo jalo hacia la cocina. Encontraron a todos reunidos alrededor del Malagüas, tirado en el suelo. Algunos tomaban video del accidente, otros trataban de reanimar al diecinueve (su nuevo apodo). Se abrieron paso. La ambulancia iba en camino. Emilio estaba tan pálido como el fiel seguidor de las cruces roja y azul. El chef no iba a dejar que pasara algo así en su restaurante, al fin, completa y totalmente con todas y por todas las de la ley, ahora sí, de su propiedad.

Mientras veía con asco el charco de sangre en el suelo pensaba en todos los cambios que haría para reformarlo y llevarlo, de una vez por todas, a la categoría correspondiente. Era un nuevo comienzo: quizá una buena remodelación para sacudirse esa fama de promo-baratero, una recepción con invitados de lujo, menús por temporada, chefs invitados, happenings, cenas secretas, ingredientes exóticos e ilegales, las ideas comenzaban a fluir de nuevo: un gran futuro le esperaba. Pero primero debía hacerse cargo de esta situación.

Para Capi-Ray, la recién adquirida abundancia a la que ya se estaba acostumbrando corría riesgo por un novato y eso lo hacía enfurecer. Se desabrochó el moño, lo arrojó al piso y escupió por su mala suerte. El jefe de cocina le informó que ya habían llamado a la ambulancia. Antes de que pudiera indicar que debían entrar por la puerta trasera, una sonora sirena se acercó. Emilio y Capi-Ray intercambiaron miradas y corrieron hacia la recepción. Un par de paramédicos se abrían paso entre las mesas camino a la cocina, instrumental en mano. Se acercaron al herido para revisarlo:

–Bueno, esto no es propiamente una emergencia –dijo uno de ellos visiblemente molesto.

– ¿Quién llama a una ambulancia por algo así? – comentó su compañero.

– Esto va a requerir varios puntos pero todavía se puede pegar el dedo, ¿dónde está?

Todos se miraron, nadie tenía la menor idea. Capi-Ray inició una pesquisa rápida: si el pinche se encontraba al fondo a la izquierda, en la tercera estación, picando betabel y la tabla que usó ya está limpia y nadie se percató del accidente hasta que se desmayó… indicó a todos que pararan lo que estuvieran haciendo, buscaran en el suelo, entre las estaciones, en los recipientes, en las hornillas, entre los ingredientes, en los refrigeradores, en el fregadero, entre los productos de limpieza, en los platillos.

Un dedo en la comida era mucho más de lo que un cliente podía permitir, sin importar cuántas promociones hubiera de por medio. Revisaron olla por olla, sartén por sartén, comanda por comanda. Platillos con betabel en las mesas 6, 5 y 10… pero de hace varias horas. ¿Quién había pedido crema de acelgas con betabel? ¿Por qué no estaba indicada la mesa en esa comanda? ¿A quién le habían servido esa orden?

Los paramédicos no podían esperar más y se llevaron al Malagüas sin la parte del cuerpo que le faltaba. Pese a las súplicas de Capi-Ray, lo sacaron en camilla por la parte de enfrente y arrancaron con la sirena a tope rumbo al hospital.

El ambiente estaba tenso; todo se detuvo. Algo extraño pasaba en aquel restaurante: los oficinistas estaban mudos, los estudiantes serios. Todos pedían con insistencia su comida para llevar y la cuenta, por favor.

Desde la barra, el chef Figueroa buscaba con la mirada aquel plato de sopa fatídico. Si alguien descubría el desagradable ingrediente sorpresa, si había un poco de hueso o una uña, si lo encontraba flotando en su cuchara antes del último sorbo, estaba acabado. Salubridad vendría a cerrar el lugar. La noticia aparecería en todas las portadas de nota roja. Cancelarían su carrera, lo expulsarían del círculo gastronómico, nunca podría volver a entrar a una cocina o usar una cofia ni para lavar trastes. Miradas de desconfianza, gestos serios y rígidos, semblantes cada vez más arrugados por todo el restaurante, y al fondo, desde la comodidad de su mesa, con el plato vacío y mirada severa e inquisidora, Della-Créme observándolo, sin hacer ni un sólo sonido. Con una señal le pidió que se acercara. Era demasiado tarde, estaba frito, dorado, asado y al horno, a la vez. El futuro del chef Figueroa, capeado con desgracia. Se acercó tembloroso hacia la mesa del hombrecito con medio restaurante mirándolo. Era indudable, un paladar tan refinado, un ejército de papilas gustativas de tan alto rendimiento no dejaría de notar el sabor a carne humana. Emilio se inclinó hacia el hombre para escuchar su sentencia y éste le susurro al oído: en unos meses tendrá usted mi reseña. Se levantó, se puso el saco con toda tranquilidad y se retiró del restaurante, ya medio vacío, en completo silencio (y una atragantada carcajada).

Los meses pasaron y el triunfal retorno del gran chef Figueroa fue intenso y fugaz. Algo se comentaba a sus espaldas, los comensales parecían llegar motivados por el morbo y no por el hambre. Pronto la clientela escaseó y se vio obligado a cambiar de giro. Por un rato, regresó al viejo esquema de promociones constantes pero los clientes, cuando llegaban, caían a cuenta gotas. Llegó a implementar un sistema de cupones, un club de membresías, un sistema de retos culinarios, pero nada funcionó. Algunos de sus antiguos empleados hicieron circular la leyenda de que ahí se practicaban actos de canibalismo. Emilio tenía demasiadas deudas y, encima, algunas demandas en curso y ya a punto de perderlo todo, con el orgullo por los suelos, volvió a inaugurar el lugar como fonda. El artículo de Della-Créme había sido publicado pero el ejemplar que le envío la publicación se perdió sin que Emilio Figueroa se atreviera a leerlo.

Justo al otro lado de la calle, enfrente de su nueva fonda, su viejo amigo, Capi-Ray, había inaugurado con gran éxito un lugar explosivo: un restaurante a caballo entre la comida rápida y la alta cocina, Esa la Milanesa del César.

En cambio, Laura Leticia, su ex esposa, muy divertida, visitaba la fondita de Emilio a menudo, acompañada por amantes variopintos entre los que figuraron Esteffanía y el mismísimo Don Carlo.

Un día, barriendo detrás de los muebles, una de las chicas que le ayudaban en cocina encontró una revista. ¿Cómo había llegado ahí? Emilio la miró por largo rato. Ya no quedaba nada que perder. Curioso, rasgó el paquete con ansias, recorrió el índice rápido, pasó las páginas atropelladamente para leer la breve reseña que Della-Créme le había dedicado:

“Tres Haute Cuisine, se sabe, es un lugar de pretensión incalculable. Conducido por el también llamado chef Figueroa, el servicio es tan malo que incluso antes de entrar dan ganas de no regresar jamás. La clientela que reúne es, por decir lo menos, nociva. Su menú ofrece una amplia gama de propuestas entre torpes, desangeladas, burdas, risibles, olvidables, soporíferas y lerdas. Pese a todo, el trauma de visitarlo tuvo una pequeña recompensa. Resultó grata sorpresa descubrir en su mediocre menú algo decente, una insospechada joya: su deleitosa crema de betabel y acelgas. De buen aspecto, los ingredientes involucrados se mezclan generosamente en el paladar: un sazón peculiar construido a partir del sutil sabor a carne de puerco que corona este esfuerzo redondeado por un sorpresivo uso de la acelga y una arriesgada combinación con el betabel. Irónico que un platillo tan poco deseable redima (aunque sea un poco) a su autor. Por su falta de constancia, me hace pensar que esto es, muy probablemente, producto de alguna casualidad. Su creador —verdaderamente me cuesta creer que sea él, el mismo de los huevos capiroteados en salsa de anguila— puede y debe mejorar para no depender de sus accidentes afortunados. No apto para comensales con trayectoria aunque, vale la pena aclarar, siempre valdrá la pena arriesgar un poco si se es de espíritu aventurero. Nunca una primera opción. Una escala de estrellas, cualquiera que sea su número, sería injusta para calificarlo, no alcanza ni media. Una tabla numérica apenas matizaría el disgusto de su polaridad. En todo caso, le doy un pulgar arriba.” .